I luoghi e la storia

Le radici nel Lamone

Nel corso del tempo, il fiume Lamone è stato un grande collettore di lavoro per le comunità della Romagna: il suo corso, gli allagamenti e le varie diversioni hanno plasmato gli uomini e il paesaggio a nord di Ravenna, fornendo occupazione a migliaia di operai scarriolanti, braccianti e “cavasabbia”, divenuti negli anni la presenza dominante su quelle terre che Ruffini sapeva cogliere per immagini nella loro forza identitaria.

Giulio Ruffini nasce qui nel 1921 e cresce fra la dignitosa povertà di questa gente, a Glorie di Bagnacavallo, una borgata a ridosso dell’argine sinistro di questo fiume, frequentando le scuole elementari a Villanova, dove tutti da secoli sanno intrecciare le erbe palustri per guadagnare qualcosa in più dei modesti proventi della terra.

Glorie è una piccola frazione che si sviluppa lungo la statale e conta circa 1.300 abitanti. Una delle strutture più rilevanti è Villa Savoia, costruita nel XVIII secolo come palazzo padronale dominante la pianura circostante. Decorata con affreschi di Tommaso Bibiena, la villa è collegata tramite una piccola galleria all'oratorio eretto nel 1753 dal ravennate Giovanni Barbucchielli.

Dista 10 chilometri da Bagnacavallo e 11 da Ravenna. Sorge a 8 metri sopra il livello del mare. Amministrativamente è diviso dalla Strada Statale 16 tra due comuni: Bagnacavallo a sud e Ravenna a nord.

Chiamato secoli fa anche Giure il suo nome deriva dal latino de iure. Nel XV secolo in questa parte del Ravennate si scontravano gli interessi di due potenze dell'epoca: la Repubblica di Venezia e il Ducato di Ferrara. Il fiume Lamone attraversava tutta la pianura (appartenente al dominio di Venezia), ma andava a spagliare nelle valli in una zona di proprietà degli Este, provocando anche cospicui danni quando era in piena. Nel 1450 Borso d'Este (1413-1471), il signore di Ferrara, chiese ai veneziani che il Lamone fosse arginato. La Serenissima gli rispose che avrebbe dovuto provvedere da sé. Il Duca d'Este, allora, innalzò un argine a sue spese. Quell'opera divenne di diritto (de iure) una proprietà del duca d'Este

Villanova ha una storia strettamente legata al fiume Lamone, che ha influenzato la vita economica e sociale del paese. Nel corso del Novecento, Villanova ha vissuto trasformazioni significative, con il fiume a fungere da elemento centrale nelle attività quotidiane e nelle dinamiche comunitarie.

Sorge a circa 15 km di distanza da Ravenna, quasi interamente lungo la strada che da Mezzano porta a Bagnacavallo.

Le prime notizie sulle sue origini risalgono al 1300, quando il paese (a quell'epoca formato solo da una decina di case che si ergevano sulla palude circostante) si era formato con la presenza di molti ricercati (sia per motivi politici che giudiziari) stabilitisi in questa zona franca, al confine fra lo Stato Pontificio e la Repubblica di Venezia.

Qui il Lamone riversava le sue acque nella valle, alimentando una fitta vegetazione di erbe palustri dalle quali gli abitanti di Villanova hanno saputo trarre una impensata industria; prima per fare le misere capanne, poi indirizzandosi verso altri manufatti.

Nell'anno 1371, Villanova contava già 32 case, per lo più costruite in modo rustico e coperte di canne.

Nonostante le successive bonifiche delle paludi, l'attività di lavorazione delle erbe palustri (stuoie, sporte, impagliature per sedie, pantofole, cappelli, ecc.) ha accompagnato la storia di Villanova fino al secondo dopoguerra.

Oggi, questa attività è praticamente scomparsa. Per la sua salvaguardia, se ne occupa il Centro Etnografico della Civiltà Palustre, che si adopera con sforzo per il recupero di manufatti e tecniche di lavorazione. Inoltre organizza, una volta all'anno, la famosa Sagra delle Erbe Palustri.

Seconda guerra mondiale

Dal 1935 (Guerra d'Etiopia) al 1943 (26 luglio, caduta del governo Mussolini) Villanova è stata vittima di vari scontri, che portarono a svariati morti. Le vite umane che Villanova pagò alla Seconda Guerra Mondiale, che del Fascismo ne fu l'epilogo, furono 92, tra cui 3 impiccati[1].

Il vuoto di potere aperto dall'armistizio dell'8 settembre 1943 venne immediatamente riempito anche in Romagna dall'esercito tedesco. I tedeschi, mai amati nel precedente ruolo di alleati, vennero ora unanimemente sentiti come un esercito straniero di invasori: nel centro e nelle frazioni si assisteva a uno spettacolo notturno e spesso diurno di strade deserte, di rifugi ovunque invisibili ma presenti nelle chiese, nei palazzi e nei campi, di un silenzio sinistramente incombente, quest'ultimo rotto dai bombardamenti aerei degli alleati e dai secchi comandi dei tedeschi.

È in questo drammatico quadro che anche a Bagnacavallo e nelle frazioni cominciò ad organizzare la Resistenza con la costituzione della sede cittadina del Comitato di Liberazione Nazionale (C.L.N.).

Nel frattempo, con l'avanzata dell'esercito liberatore, si moltiplicavano i bombardamenti aerei che provocavano lutti e danni non solo al sempre più esiguo e nervoso esercito tedesco, ma anche agli inermi abitanti della zona. Alle molte vittime delle incursioni aeree, andavano aggiunte le vittime della violenza nazifascista, che spesso operava rastrellamenti e deportazioni e che talora sfogava la propria rabbia impotente contro le formazioni partigiane attraverso esecuzioni sommarie di accreditati antifascisti.

I cippi che ancora oggi si possono vedere per le strade di Villanova sono la muta testimonianza di questi tragici eventi che colpirono profondamente la popolazione:

• Cippo in memoria di Gustavo de Laurentis, Guglielmo Guerrini e Apollinare Zoli, presso il cimitero (19 luglio 1944);

• Cippo in memoria di Matteo Matteucci, sull'argine sinistro del fiume Lamone (5 ottobre 1944);

• Cippo in memoria di Gianfranco Giardini, posto in via Superiore (2 novembre 1944);

• Cippo in memoria di Antonio Bandoli, Fausto Fantoni e Matteo Morelli, orrendamente penzolanti dal cappio sull'argine del fiume Lamone, dal 16 al 18 novembre 1944;

• Cippo in memoria di Aldo Allegri, posto nei pressi dell'ex-macello (11 dicembre 1944).

Quasi contemporaneamente alla liberazione di Ravenna (4 dicembre 1944), le truppe inglesi si attestarono sulla sponda destra del fiume Lamone, di fronte al territorio di Bagnacavallo, già da giorni sotto il tiro delle artiglierie alleate.

Nella notte fra il 10 e l'11 dicembre 1944 (la famosa battaglia senza fine), un piccolo contingente di 100-130 soldati canadesi riuscì ad attraversare il Lamone e a formare una nuova testa di ponte senza incontrare eccessiva resistenza tedesca. Dal momento che per la mancanza di un ponte non potevano arrivare rifornimenti e ricambi, la spinta iniziale degli alleati si affievolì. Iniziò così la controffensiva dei tedeschi e lo scontro avvenne nei pressi del macello. Sembrava quasi che i tedeschi dovessero avere la meglio (con conseguenze drammatiche per Villanova), ma verso mezzogiorno comparvero gli aerei alleati che diedero il tempo ai soldati canadesi di riorganizzarsi. Le forze e i carri armati tedeschi approfittarono della notte successiva per sganciarsi e ritirarsi.

Tutti i villanovesi uscivano dall'incubo dell'occupazione. Villanova era finalmente libera.

Mezzano (Mzâ(n) in romagnolo) è una frazione del comune di Ravenna, capoluogo della omonima circoscrizione comunale. Si trova a circa 11 km a nord del capoluogo, sulla destra del fiume Lamone. Quest'ultimo separa Mezzano da Glorie, frazione di Bagnacavallo sulla sinistra del fiume fino alla via Bassa Superiore. La circoscrizione comprende anche le località di Ammonite, Conventello, Grattacoppa, Savarna, Sant'Antonio e Torri.

Il nome "Mezzano" deriva da "luogo di mezzo" o "località che sta nel mezzo" e può essere riferito a:

Isolotti che emergevano saltuariamente dagli acquitrini della Valle Padusa, denominati "mezzane";

Posizione dell'abitato, che dopo il 1441 si trovava al confine tra la Repubblica di Venezia e il Ducato di Ferrara;

Presenza, nei pressi del paese, di una stazione di posta collocata a metà strada tra Ferrara e Rimini (meno probabile).

Storia

L'esistenza di Mezzano in epoca medievale è attestata nella relazione intitolata Descriptio provinciæ Romandiolæ, redatta del legato pontificio cardinale Anglico de Grimoard e datata 9 ottobre 1371. Nella suddetta relazione è citato un minuscolo paese con appena otto focularia, "San Cristoforo" (antico nome di Mezzano), con in aggiunta una chiesa parrocchiale detta "chiesa del Mizano". San Cristoforo è tuttora il santo patrono del paese.

Fino al tutto il XV secolo, Mezzano fu circondata dalle valli, le distese di acquitrini che si estendevano su larga parte della bassa Ravennate. Una di esse era denominata proprio valle del Mizano. Lo sviluppo di Mezzano, borgo bracciantile, fu sempre legato all'andamento del fiume Lamone, che costeggiava l'abitato e andava a spagliare nelle valli. Nel 1504, quando il Ravennate era ancora sotto il dominio veneziano, il corso del fiume venne modificato e utilizzato per bonificare il terreno vallivo. Ulteriori bonifiche seguirono nel corso del XVI secolo sotto il dominio pontificio.

Nel XVIII secolo si diffuse, nelle terre bonificate, la coltura del riso. Nel 1813 erano in funzione a Mezzano due pilerie di riso. Nel 1871, Mezzano superò per la prima volta i mille abitanti[4]. La Valle di Mezzano fu completamente bonificata alla fine del XIX secolo e successivamente il terreno fu adibito a colture in parte erbacee (cereali) e in parte arboree (viti e frutteto).

Un impulso decisivo allo sviluppo del paese fu dato dalla costruzione, nel 1908, dello zuccherificio, il terzo in ordine di tempo di tutta la provincia di Ravenna e destinato a lavorare 18.000 quintali di bietole al giorno. L'impianto assorbiva integralmente la produzione dei territori bonificati a nord e a nord-est dell'abitato (fino a Sant'Alberto).

Le strade nelle vicinanze di Mezzano erano in prevalenza orientate dall'interno verso la costa, ma nel XVIII secolo venne costruita la "via della Bonificazione" (oggi via Reale, tratto della strada statale 16 Adriatica). Lungo questa via sorsero le case dell'attuale abitato, a servizio del quale, negli anni sessanta, venne costruita in posizione più centrale la nuova chiesa parrocchiale.

Luoghi di interesse

Chiesa: nei pressi del fiume Lamone, ricostruita nel 1666.

Teatro Italia: costruito agli inizi del XX secolo ad opera della Cooperativa Agricola Braccianti. Il teatro fu costruito con i risparmi dei braccianti, i quali (670 soci) riuscirono ad ottenere dalle banche un finanziamento di oltre un milione di lire. Il palcoscenico era adibito a rappresentazioni di opere liriche. Il progetto prevedeva che la parte sottostante dell'edificio fosse adibita a magazzino, per conservare il grano e il vino prodotto nelle campagne mezzanesi. Il teatro di Mezzano, in attività dal 1921, fu quindi un caso unico in Italia di luogo di cultura che fungeva anche da deposito di merci. Il magazzino svolse la sua funzione solo per un anno, poiché nel 1922 il partito fascista prese il potere e i nuovi padroni decisero di non utilizzare più la parte sottostante dell'edificio. L'attività del teatro, dopo l'interruzione durante la seconda guerra mondiale, proseguì fino ai primi anni ottanta, quando dovette essere chiuso per problemi di sicurezza causati dal cedimento di una trave di legno. Il teatro ha rischiato di scomparire dopo che la proprietà del terreno è stata ceduta, ma l'eventualità è stata evitata grazie a un comitato di mezzanesi costituitosi per l'occasione. Il comitato si batte ora per il restauro completo dell'edificio.

Area Birdwatching: nei pressi dell'ex Zuccherificio.

Treno della memoria: nei pressi dell'Arena di Piazza John Lennon. Treno dei primi anni del Novecento e monumento in ricordo dei partigiani e dei caduti di guerra.

Mezzano ha visto nel XX secolo un'importante attività industriale legata alla lavorazione della barbabietola da zucchero. Lo zuccherificio di Mezzano, costruito tra il 1907 e il 1909, ha rappresentato un polo economico fondamentale per la comunità locale. L'edificio originario comprendeva una grande navata centrale, intersecata da due transetti, evidenziati da due alte ciminiere, di cui una conservata fino ai giorni nostri. Accanto allo stabilimento sorgeva la "cittadella dello zucchero", un piccolo villaggio destinato a ospitare gli impiegati dello zuccherificio. L'ultima campagna saccarifera risale al 1989, segnando la fine di un'era industriale per Mezzano.

PERCORSI

Partner di questo progetto, PERCORSI è una organizzazione di volontariato costituita nel 1996 a Mezzano di Ravenna; si occupa di promuovere la ricerca e la valorizzazione della storia, della cultura, delle tradizioni del proprio territorio attraverso le varie forme espressive artistiche e culturali quali: cinema, libri e spettacoli, collaborando con le altre associazioni no profit della zona.

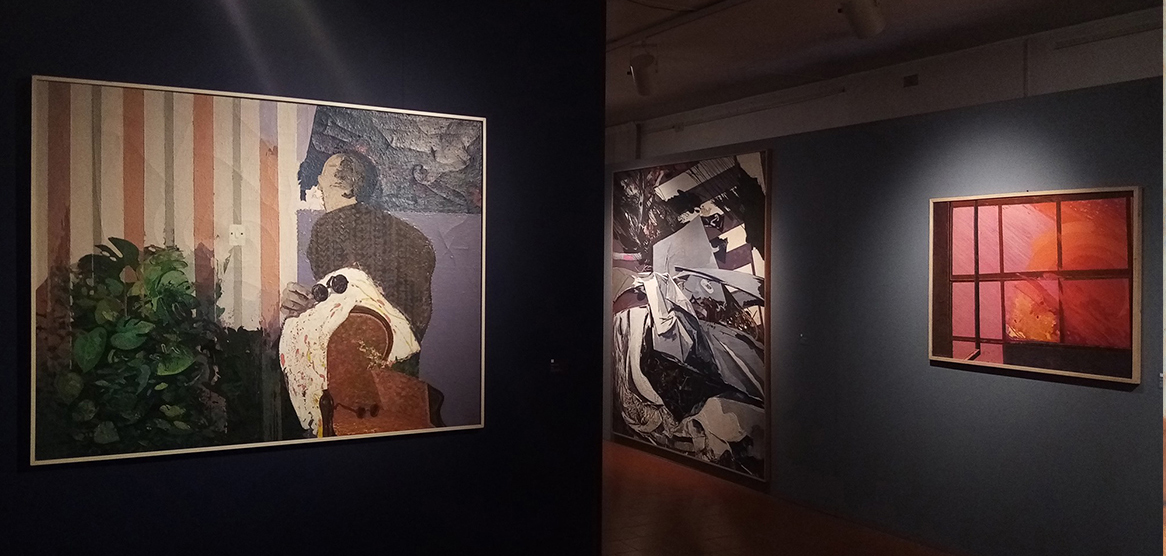

Gestisce, attraverso alcuni propri associati ed altri volontari, la biblioteca-centro di documentazione da essa realizzata in convenzione con il Servizio Decentramento del Comune di Ravenna. La Biblioteca, intitolata a “Giulio Ruffini”, dispone di oltre 15.000 libri di letteratura, storia, gialli etc. e di circa 1.500 libri specifici sulla Romagna.

Percorsi organizza eventi, incontri, conferenze e presentazioni di libri soprattutto inerenti la storia romagnola e, più in particolare, locale.

Nell’ambito della festa del paese, la Sagra di Mezzano, organizza sin dal 1997 un’estemporanea di pittura alla quale partecipano ogni anno molti artisti delle varie provincie.

www.percorsimezzano.it

È l'antico “Anemo”, citato da Plinio il Vecchio (23-79 d.C.) nella Naturalis Historia; nasce nell'Appennino tosco- romagnolo, presso la Colla di Casaglia e dopo un percorso di circa 100 chilometri sfocia nell'Adriatico.

Scende dai monti, solca la pianura, attraversa la valle e arriva al mare tra Casalborsetti e Marina Romea; tocca Marradi, Brisighella, bagna Faenza, Bagnacavallo e Russi. Anche Dante lo ricorda nella sua Commedia a proposito di Faenza che chiama “la città del Lamone”.

.

Braccianti e donne

“Lì sono soprattutto le donne, maestre di questo artigianato, ad affrancarsi dai ruoli subalterni lavorando a domicilio oppure in campagna, come dovrà fare la madre Eugenia alla morte prematura del marito, quando il piccolo Giulio aveva solo sei anni e la famiglia si era trasferita da poco a Mezzano. Madre e figlio torneranno poi ad abitare presso la nonna materna a Glorie, sempre in prossimità di quello stesso fiume, in un sobborgo di operai, dove intraprendere la carriera dell’artista è davvero una scelta coraggiosa. Ma il giovane ha passione e talento; disegna bene, anche se non ha potuto completare gli studi superiori e deve lavorare allo zuccherificio o aiutare lo zio elettricista per contribuire ai proventi della famiglia.

Contadine a riposo, 1958.

Itinerari storico-culturali

La pianura, i campi coltivati, le valli bonificate o ancora intatte, le lagune salmastre, le pinete. Tutto il paesaggio è segnato dalla presenza delle acque, quella dolce e preziosa del Lamone che rende la terra tanto fertile e quella salata del placido Adriatico, da secoli fonte di ricchezza per i pescatori della costa romagnola.

Edifici rurali, case padronali, tracce della antica vita di valle, casoni da pesca, piante acquatiche e un incredibile numero di uccelli, spesso rari, scandiscono il ritmo di questo itinerario.

Cotignola: a scuola da Varoli

“Nel 1942 però, lusingato da qualche autorevole apprezzamento, riesce a convincere la madre e uno zio a lasciarlo frequentare assiduamente la bottega di Luigi Varoli a Cotignola, dove si fa molta pratica di base, sfogliando un grande libro dei capolavori e della pittura impressionista insieme ad altri giovani praticanti. Casa Varoli è un bel laboratorio di arti e mestieri, che dista da Mezzano una ventina di chilometri, da percorrere faticosamente in bicicletta per trovare le ragioni di una disciplina, forgiata nella manualità e nell’esercizio costante, che nobilitano il mestiere del pittore, alla luce dell’imperativo “Disegna ciò che vedi”.

Itinerari storico-culturali

Lotta e Resistenza

“Nei mesi della guerra, nell’estate del ‘44, un suo zio di soli 37 anni, Pietro Lucci, verrà fucilato dai tedeschi per una rappresaglia il 26 agosto insieme ad altri cinque incolpevoli ostaggi poco lontano da casa, alla Camerlona ai bordi della Statale Adriatica. Perciò nei primi anni del dopoguerra, al momento di tracciare una sua personale ricerca d’autore, Ruffini osserva sì le avanguardie cittadine del tempo e il panorama figurativo europeo, ma come molti suoi coetanei romagnoli ritiene prioritari e irrinunciabili i riferimenti e i valori dell’ambito locale. Tanto più che la famiglia trasferitasi nuovamente a Glorie, aveva finito per abitare al numero 8 della via intitolata proprio allo zio fucilato”.

Eccidio di partigiani, 1955 (Ferrara, Museo del Risorgimento).

Nel 1951 vince a Milano il “Premio Diomira” come miglior giovane disegnatore italiano, ma fino agli ultimi giorni si ostinerà a descrivere il repertorio delle sue opere, non attraverso comode fotografie, ma con rapidi bozzetti a penna che riproducono sui fogli di piccoli album le forme identificative dei suoi quadri, anche dei più complessi.

Il primo decennio del dopoguerra è il tempo dei concorsi e dei premi di pittura a cui devono partecipare quanti, cresciuti fuori dalle accademie, devono farsi conoscere dai critici di partito, per poi essere recensiti e pubblicati nelle rubriche della stampa militante o sulle pagine della rivista Realismo.

A Bologna nell’autunno 1952, durante il Congresso nazionale della Federbraccianti, si tiene di sera nello stesso salone un incontro fra pittori e delegati sindacali. Dalla platea si alza un capolega sardo e grida: “Dovete essere vicini alle nostre esigenze, al nostro bisogno di arte!”

e Ruffini ascolta, sia l’appello degli operai che del critico Mario De Micheli.

Che per quei pittori si trattasse della ricerca di un linguaggio, di una poetica nazional-popolare o meno, oggi poco importa; è comunque un fatto significativo che il nostro artista anche negli anni a seguire non abbia accolto l’invito suadente di amici come Mattia Moreni o Renato Guttuso a trasferirsi nelle capitali dell’arte contemporanea e partecipare ai movimenti d’avanguardia, quanto piuttosto abbia cercato, a partire dalle sue origini romagnole, di affinare una propria espressività all’interno di una precisa condizione storica.

Anche dal suo ristretto ambito personale, per Ruffini si potevano contemplare i drammi più recenti e trasfigurarli in una dimensione assoluta, senza cadere nelle paludi della retorica di circostanza.

In questo senso opere personalissime, che connotano quel suo primo periodo, sono un interno domestico visto dalla finestra, del 1952 intitolato I poveri, capace di condensare tutta la drammaticità di un padre senza lavoro, che non può offrire nulla al piccolo figlio con le braccia protese; tra le mani aperte del bambino e gli occhi chiusi del padre si consuma una delle più toccanti rappresentazioni di tensione e di impotenza della pittura realista italiana. In quel diffuso panorama rurale l’artista si raffina cercando continuamente delle forme primarie con le quali comporre i soggetti prediletti. I braccianti, i renaioli e le donne di quell’ambiente, ritratti al lavoro o durante una sosta, fra attrezzi del mestiere, fiaschi e sporte impagliate della “sua Villanova”, sono nobili testimoni di un epos e di una moralità in cui l’artista si riconosce e si ispira.

Un’opera pregevole di questa stagione datata 1953-54, come le Due braccianti che riposano, di ritorno dalla XXVII

Biennale di Venezia fu acquistato nel 1955 dal Comune di Alfonsine per abbellire la Sala Consiliare del municipio appena ricostruito, proprio come nobile rappresentazione della comunità.

I quadri a olio più noti giungono a compimento solo dopo infiniti bozzetti di studio, sulle mani incrociate, su pochi oggetti evocativi, sulle posture antiche, che sono il linguaggio corporeo più espressivo della gente piegata dalla fatica.

Il vissuto familiare lo rende esperto soprattutto nell’osservazione delle pose femminili: che siano le braccianti dai fianchi larghi o le donne disposte in fila per la veglia al defunto, ci appaiono sempre per la forza delle loro figure, per la massa degli abiti scuri o dei fazzoletti in testa che coprono parte del volto.

È questa evidenza del dettaglio che rende riconoscibili i personaggi raffigurati: non sono profili generici i suoi, bensì quelli usciti dal suo mondo, con il fazzoletto rosso dei contadini, i grembiuli sopra gli abiti femminili e l’ombrello che ripara dal sole e dalla pioggia. Si avverte in queste sue composizioni dedicate al mondo dei vinti quell’accurata scelta di oggetti simbolici che verrà sublimata nella stagione successiva, quella delle icone rurali disposte nei teatrini di memoria, fra lumi a petrolio, legni nodosi e stampe seppiate.

Quelli che Francesco Arcangeli chiamava “i tramandi della provincia”, più che dalla provincia sgorgavano dal suo vissuto personale, come gli interruttori di ceramica, il filo elettrico intrecciato o le carte romagnole con cui avrà giocato a lungo con la nonna nei pomeriggi trascorsi ad aspettare il ritorno della madre.

C’è poi un altro nucleo tematico di opere, destinate anch’esse ad evolvere in pietosa religiosità, e sono le scene dei massacri di inermi e delle fucilazioni del tempo di guerra. Ruffini li aveva conosciuti; già ventenne, ne era stato colpito in famiglia e ne conservava il lutto. Ora riportava sulla tela e dilatava quel dramma personale a categoria assoluta. Nella famosa Veglia per il bracciante ucciso, e in altri bozzetti simili in cui al bracciante si sostituisce il partigiano, l’artista sovrapponeva quel dramma ai coevi episodi di cronaca che negli anni Cinquanta videro i reparti della Celere sparare sui braccianti e caricare i dimostranti disarmati. È stato scritto che tali episodi non appartenevano al suo raggio d’osservazione, quanto piuttosto ad un generico afflato meridionalista di stampo guttusiano, ma la vicenda familiare pesava ancora e nella primavera del 1949 erano caduti per mano della polizia uomini e donne a Molinella, a S. Giovanni in Persiceto e a Comacchio. L’anno 1950 si era aperto a gennaio con i sei operai di Modena colpiti a morte durante una manifestazione in difesa del lavoro.

La guerra era finita da poco, ma i poveri continuavano a soffrire l’arroganza del potere.

Giulio va in città

Una svolta significativa nel percorso dell’artista avvenne dopo il 1957, quando Ruffini spinto dal vecchio maestro di Cotignola, dopo aver frequentato l’Accademia di Belle Arti di Urbino, poté superare gli esami di abilitazione all’insegnamento e ottenere la cattedra di Disegno e Figura al Liceo Artistico di Ravenna.

Ecco allora che Giulio va in città. Sono necessari pochi chilometri per raggiungere quella scuola e il primo studio d’artista, posto in una soffitta di via San Vitale sopra l’abitazione del pittore Giangrandi, ma quello è un passaggio decisivo che lo preleva dal mondo contadino, gli apre sguardi e relazioni diverse, inducendolo a rimodulare con gli anni Sessanta il suo orizzonte compositivo, sempre più asciutto e meno narrativo, dove la memoria si fa oggetto e non più racconto.

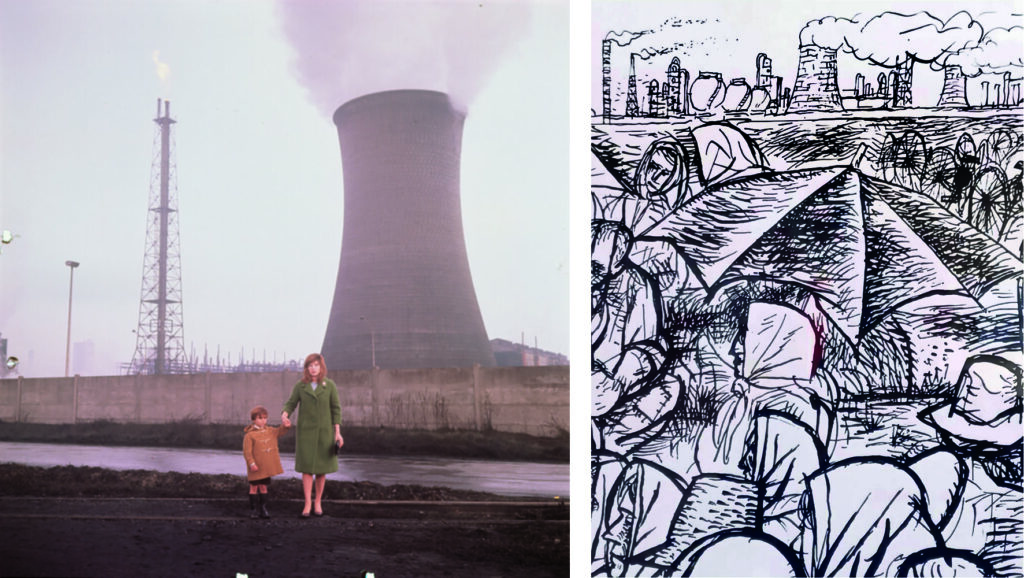

Monica Vitti a Ravenna nel “Deserto rosso” di Michelangelo Antonioni e una litografia di Giulio Ruffini con le torri Hamon sullo sfondo, nel simbolico passaggio tra la civiltà rurale e quella industriale.

[…] Ma ora la casualità è figlia di un mondo radicalmente cambiato. Poco dopo i primi quadri realizzati su questo tema, l’8 maggio 1965 in un incidente stradale in Romagna, perirono insieme il critico d’arte Alberto Martini, il collezionista ravennate Roberto Pagnani e la moglie di quest’ultimo Raffaella Ghigi. Ruffini che era amico di tutti ne fu profondamente scosso e avvertì nelle sue opere quasi un tragico presagio, ma continuò a sviluppare quel soggetto. Sarà infatti l’ispirazione di altri dipinti, nel breve periodo della tentazione informale, compresa fra il 1964 e il 1967.

Ecco la sintesi di modernità che l’artista va a cogliere nell’incidente stradale. Una morte nuova, una drammatica fatalità sconosciuta nel tempo precedente, che ci schiaccia, racchiudendo in sé la cifra veloce dei tempi e la solitudine di una nuova povertà.

I sociologi l’avevano chiamata alienazione, e Michelangelo Antonioni era venuto proprio a Ravenna ad ambientarvi il suo poetico manifesto d’artista, Il deserto rosso, nel 1964.