Testi critici

Audacia e Prudenza

Beatrice Buscaroli

Curatore della mostra AUDACIA E PRUDENZA – Bologna | Palazzo d’Accursio, sala d’Ercole, 6 > 27 novembre 2021 (testo tratto dal catalogo omonimo, Longo Editore).

La battuta del “medico di corte” Struensee è rivolta alla regina di Danimarca Carolina Matilde. Siamo nella seconda metà del Settecento, il medico è un seguace radicale dell’Illuminismo e la regina – moglie dell’inetto Cristiano VII – gli chiede di insegnarle a cavalcare.

Uscendo da questo delizioso romanzo, potremmo provare ad aggiornare quelle regole: non più dunque “l’andare a cavallo”, ma piuttosto il “gesto delle pittura”.

Queste regole forse possono adattarsi alle scelte, difficili, complicate, angosciose per certi versi, che Giulio Ruffini deve affrontare all’inizio degli anni Cinquanta.

La sua vicenda artistica appare segnata, fin dall’inizio, da quel dilemma, da quel chiasmo tra prudenza e audacia: verso quale tipo di immagine indirizzare la propria ricerca? Assecondare i richiami “informali” che sono più che mai forti in questi anni del primo dopoguerra, ovvero cercare un rifugio – per quanto affatto “confortevole” – nel tentativo di restituire senso e pienezza a una realtà che appare quanto mai lacerata? Dissolvere l’immagine o tentare di ricostruirne i confini e le forme? Insomma: l’esistenza, pur con gli smembramenti e le deformazioni che l’investono, come può essere restituita nel gesto della pittura?

“La natura è una pelle sull’occhio” scriveva G.C.Lichtenberg negli stessi anni in cui la vicenda del medico di corte si svolge. E Lichtenberg è ben consapevole che la pelle, per quanto pigra, nel corso del tempo si modifica, subisce mutazioni, a volte anche lacerazioni. Una pelle che, nel caso di Ruffini, trova vita disponendosi su una natura che è fatta ed è frutto di storia, di storia vissuta; una storia che in qualche misura rende conto del suo percorso artistico.

«Un tragitto – come ha scritto Diego Galizzi – fatto di ripensamenti, tentativi, innamoramenti contingenti, tentazioni e abbandoni, senza una vera e propria intenzione programmatica».

Non si tratta di slittamenti progressivi allo “spirito del tempo” che negli anni dell’immediato secondo dopoguerra arroventa la cultura – non solo artistica – italiana, né si tratta della pura, e giustificata, curiosità nei confronti delle lente e controverse “aperture” sulle nuove relazioni tra arti e società civile all’indomani della catastrofe della guerra.

La tensione morale di quegli anni è incandescente. Si è appena conclusa – o pare essere conclusa – la vicenda de “Il Politecnico” di Elio Vittorini, che invocava un impegno culturale nuovo, in grado non solo di elaborare “valori” ma anche di indicare gli strumenti idonei per attuarli nel contesto civile; un impegno non consolatorio, ma aperto alle sollecitazioni delle nuove correnti culturali, dalla psicoanalisi al pragmatismo, dalla fenomenologia all’esistenzialismo. Ed è proprio intorno alla relazione quanto mai problematica tra politica e cultura che si consuma una prima clamorosa frattura che Palmiro Togliatti, segretario del P.C.I., attribuisce a questo sforzo di svincolare la riflessione culturale dall’impegno politico. Insomma, per Togliatti il rischio è quello di rinunciare alla funzione pedagogica in favore di “una ricerca astratta del nuovo, del diverso, del sorprendente”.

E le arti visive sono tutt’altro che esenti da queste sollecitazioni. L’occasione si presenta, clamorosa, nel 1948, un anno dopo la chiusura della rivista di Vittorini: la mostra bolognese ordinata dall’Alleanza della cultura, Prima mostra nazionale d’arte contemporanea.

«È una raccolta di cose mostruose … Come si fa a chiamare “arte” e persino “arte nuova” questa roba, e come mai hanno potuto trovarsi a Bologna, che è pure città di così spiccate tradizioni culturali e artistiche, tante brave persone disposte ad avallare con la loro autorità, di fronte al pubblico, questa esposizione di orrori? … uno scarabocchio è uno scarabocchio». La firma di questa stroncatura è quella di Roderigo di Castiglia, cioè, ancora una volta, di Palmiro Togliatti. Un’ “entrata a gamba tesa”, se così si può dire, alla quale l’Alleanza della Cultura – organizzazione vicina al PCI – cerca di controbattere in modo garbato. Non una banale giustificazione, considerando i tempi, ma il tentativo di chiarire le ragioni delle scelte che sono state operate: se vizi intellettualistici e formalistici possono essere riscontrati, se le riproduzioni delle opere non rendono ragione della loro effettiva qualità, se la selezione può essere stata affrettata, non per questo si deve giudicare la mostra in modo indiscriminato; non si deve rinunciare a considerare che la rassegna nasce da una motivazione di fondo: per uscire definitivamente dall’autarchia culturale imposta dai regimi totalitari occorre attivare un grande confronto con quanto sta accadendo negli altri paesi occidentali. Ossia: contro il formalismo e la sfiducia di un’arte fine a se stessa non si reagisce con un passo indietro, ma con una discussione franca e serena.

Sono le posizioni del “Politecnico” di Elio Vittorini; sono le velate premesse del “Fronte nuovo delle Arti” di Giuseppe Marchiori; sono anche le posizioni osteggiate dalla recrudescenza del realismo socialista di Andrej Ždanov, che vede in ogni cedimento nei confronti del principio di rappresentazione e dei suoi contenuti etico-sociali (Picasso compreso) un declino inesorabile verso i vizi intellettualistici e regressivi.

Penso che le radici del percorso inaugurato proprio in quegli anni da Ruffini non possano prescindere da questi presupposti; da queste tensioni etiche che scandagliano il ventaglio di approcci – tra prudenza e audacia – dell’arte italiana reduce dalla catastrofe post-bellica. Sono in fondo le premesse di quell’ “ultimo naturalismo” di cui ha scritto Francesco Arcangeli, dove si consuma non tanto la stucchevole antinomia tra realismo e astrazione, tra figurazione e “informale”, quanto lo sforzo di rendere comprensibile un tramando capace di recuperare ancora una volta il senso di una consapevolezza del “fare arte”, di una “misura” in grado di resistere, in un mondo che pare destinato a dissolversi.

Forse è il “senso di giustizia” di cui scrive Raffaele De Grada a tener insieme l’arco inquieto dei cicli cui Ruffini ci abituerà; forse le radici calate nei tempi e nei riti di quell’universo contadino che innerva la sua formazione, dall’apprendistato alla scuola di Luigi Varoli fino agli esordi espositivi verso il 1950; forse, ancora, come invece ricorda Luigi Carluccio, si tratta di lasciar sedimentare i brandelli di un senso della storia costantemente rivissuta nel “dialogo solitario” che dà vita al suo “gioco figurativo”. Comunque sia, come ha sottolineato Dario Trento, la fedeltà di Ruffini a una concezione artigianale del mestiere – dove l’influenza alla cultura figurativa ottocentesca si coniuga con un “rapporto cauto e ben ponderato con la razionalità e la violenta capacità dimostrativa della sintassi cubista” mediata da Bruno Cassinari e da Renato Birolli –, gli consente di operare un «cauto aggiornamento sulla cultura derivata dal movimento milanese di “Corrente”. Ma la trama analitica e geometrica, tanto più evidente nei disegni contemporanei, riporta al raggio più ampio del razionalismo della pittura francese del dopoguerra, ad esempio di Bernard Buffet.

I ritratti della nonna, le nature morte, i paesaggi mantengono un tono immoto e senza tempo; anche la tela de “i poveri”, che non esito a collocare tra i raggiungimenti della giovane pittura italiana di quegli anni, non riesce a togliersi dal sapore di racconto populista ottocentesco. Subito dopo arrivano i quadri realisti, la Veglia al bracciante ucciso e le Crocifissioni. Sono dipinti naturalmente da confrontare con i lavori dei compagni di strada e di militanza, ma che prima di tutto si fondano su un sentimento religioso della vita le cui radici vanno cercate ancora nel luogo d’origine del pittore, nella pittura sacra che da secoli ha fatto da tramite tra la vita delle classi popolari e le istituzioni della società».

Eppure quella “pelle sull’occhio” indicata dal moralista Lichtenberg nella seconda metà del Settecento che definiamo natura, realtà, non è certo un filtro immutabile. Al contrario essa subisce mutazioni che a volte possono apparire come inversioni, tradimenti. Questo per significare che la “questione del realismo” era e resta quanto mai controversa, anche quando il pathos popolare-contadino, centrale nella ricerca artistica di Ruffini nel corso degli anni Cinquanta, sembra interrompersi per dare spazio a un’inquietudine che modifica radicalmente il rapporto tra artista e tela, tra esperienza interiore e segno.

Intorno al 1960 il gesto sembra indurirsi, i colori si riducono a poche tonalità di bruno e di grigio: l’organicità delle forme è investigata da vicino, l’allucinazione dei detriti sulle spiagge d’inverno diventa una materia da plasmare. L’ “informale” di Ruffini è proprio questo sforzo analitico teso a restituire coerenza a brandelli di realtà che solo il gesto artistico può restituire a un flusso vitale. Le stesse Crocifissioni diventano ora celebrazione di un dramma individuale, dove è la carne martoriata di Cristo a esporsi incredula e impotente, proprio come nel ciclo dedicato ai Macelli. Un po’ come passare dal “realismo sociale” di Renato Guttuso alla brutalità delle visioni di Francis Bacon e alla drammaticità espressionista, visionaria e innocente, di Chaim Soutine, ma anche all’antropomorfismo, evocativo e sofferente, di Graham Sutherland.

Che cosa è accaduto? Che cosa ha modificato la “pelle sull’occhio”? Innanzi tutto Ruffini constata che il rapporto tra città e campagna è profondamente cambiato: la società italiana, in modo lento ma inesorabile, sta diventando una società dei consumi; l’epos delle masse popolari sembra essersi esaurito, il mondo contadino inteso come reale sostegno di ogni forma di vita, di presenza attiva degli uomini, è stato tradito da un’industrializzazione che lo ha schiacciato. Quell’universo arcaico e arcano, ricco di relazioni con una natura che è madre e retaggio della nostra cultura più autentica, è stato risucchiato in modo tragico e silenzioso.

Ruffini ha bisogno di un’altra lente, di un’altra “pelle”, attraverso la quale osservare e raccontare il mondo che lo circonda. Non la violenza informale di Emilio Vedova, e nemmeno la raffinata “traduzione” delle angurie-sesso care a Mattia Moreni; per Ruffini la declinazione della narrazione figurativa del mondo sono gli Incidenti, un ciclo densissimo dove senso del colore e capacità compositiva sembrano esaltare la perizia tecnica, il mestiere tanto caro all’autore.

Ma quell’incursione, forse un po’ moralistica, nel linguaggio pop, non può bastare a controbilanciare il dramma vero, la perdita dell’innocenza di un mondo ormai impossibilitato a cimentarsi con le insidie della modernità.

Giulio Guberti ha indicato un parallelo tra lo smarrimento e l’incertezza che investono la ricerca di Ruffini con la perdita di fiducia nelle capacità delle classi dirigenti italiane di coniugare “progresso” e “sviluppo”, crescita civile e culturale e miglioramento delle condizioni di vita delle classi subalterne, che investe l’impegno letterario di Pier Paolo Pasolini. L’orizzonte che si palesa di fronte al Paese altro non è che una “nuova preistoria” dai tratti quanto mai oscuri.

Se gli “incidenti” «segnano il passaggio dalla registrazione di un’esperienza individuale della modernità al racconto oggettivo – scrive Trento –. marcando un forte scarto nel linguaggio dell’artista: passaggio sistematico ai grandi formati e alla tecnica “fredda” della tempera, introduzione del collage»; se quelle vedute urbane dove l’impianto narrativo sembra ridurre l’esperienza della modernità a una velocità che genera impatti violenti tra le cose; verso la fine del decennio il registro subisce una mutazione marcata.

«Quel che conta – scrive Guberti – è che la nuova situazione si mostra nelle opere; che a partire da questo momento Ruffini ha una paura matta che l’allegoria della fine non venga intesa e i suoi lavori, spesso, brulicano di icone prevalentemente campagnole e agricole: strumenti di lavoro, pane contadino, lumache, mosche, uova, casa contadina e così via». Già, l’ “allegoria delle fine” nella quale si consuma l’inganno che l’Italia e le classi popolari stanno soffrendo, che non consente nessuna elegia, nemmeno di fronte alla figura totemica della Madre. Una Madre destinata a consumarsi e a interrompere il ciclo della vita che tiene uniti al presente i retaggi della civiltà contadina destinata ormai a consumarsi nelle opere che accompagneranno la Scomparsa della Romagna del 1972.

Poi la “pelle sull’occhio”, il filtro lirico attraverso il quale nominare il mondo, registra un’ulteriore slittamento: l’allegoria si complica, così come si complicano i piani compositivi della pittura di Ruffini. In molti casi si tratta di una meditazione sulle forme dell’arte, dello scorrere di citazioni emblematiche che attraversano senza soluzione di continuità la maturità dell’autore. Da un lato, la sua pittura assume la configurazione violenta, espressionista, insiste sulle lacerazioni, sulle ferite dei corpi, sulla loro corrosione di volti che hanno annullato ogni umanità. Una pittura “nera”, dove si annidano reminiscenze di Otto Dix, o di Georg Grosz.

Dall’altro, Ruffini cerca di offrire una faticosa ricomposizione della vita e delle sue forme, anche nei modi enigmatici, quasi metafisici, attraverso un gioco speculare di ricorsi e di ricordi, dove Pablo Picasso e Giorgio Morandi, Filippo De Pisis e Giorgio de Chirico, Carlo Carrà e René Magritte, dialogano sullo spazio puramente ipotetico della tela. Uno spazio che la pittura, alla ricerca di una memoria sufficientemente stabile, autentica, ora risolve in immagini che «di volta in volta – scrive Orlando Piraccini – assume il significa di “logo” allegorico da assegnare alla condizione esistenziale dell’uomo».

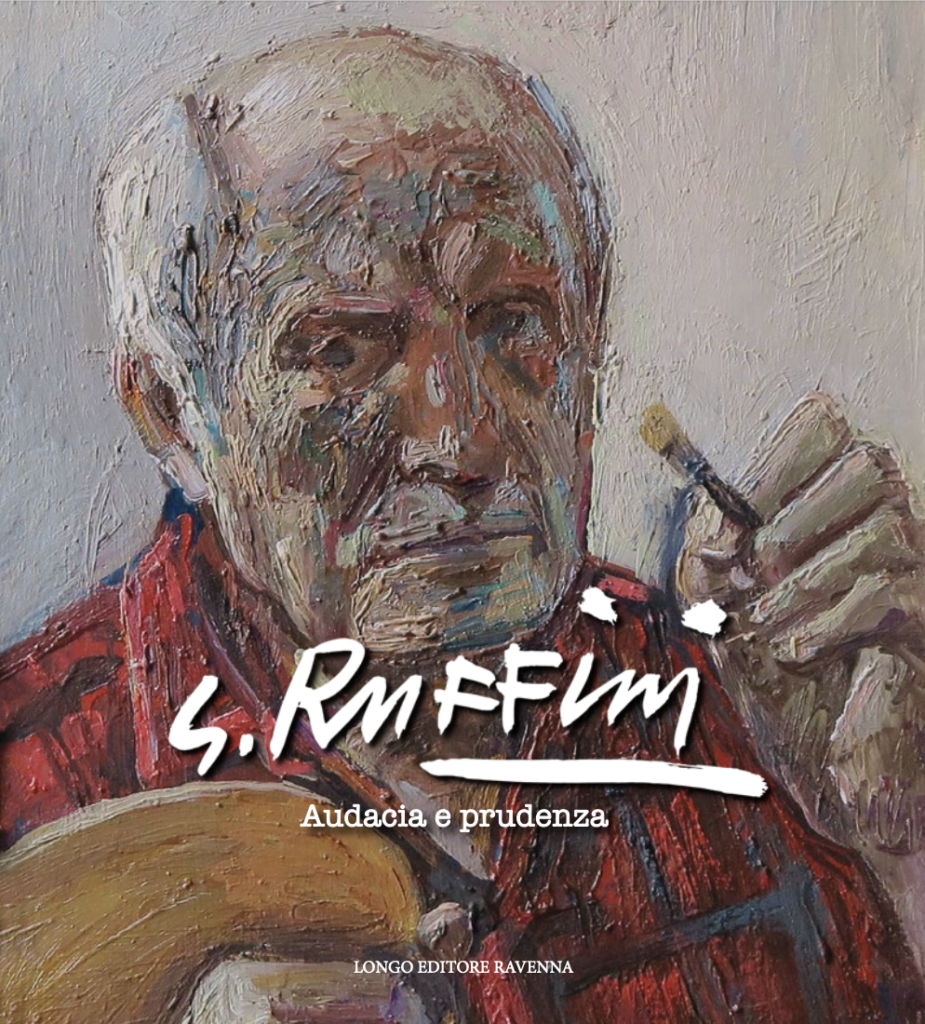

E questo perché Ruffini avrebbe sottoscritto questa dichiarazione di Pasolini: «Amo ferocemente, disperatamente la vita. E credo che questa ferocia, questa disperazione mi porteranno alla fine. Amo il sole, l’erba, la gioventù. L’amore per la vita è divenuto per me un vizio. Io divoro la mia esistenza con un appetito insaziabile. Come finirà tutto ciò? Lo ignoro». Un amore che non si consuma, come è possibile constatare confrontando i rari autoritratti, da quello giovanile, ieratico, fino a quelli commossi, ma gioiosi insieme, realizzati negli ultimi anni.